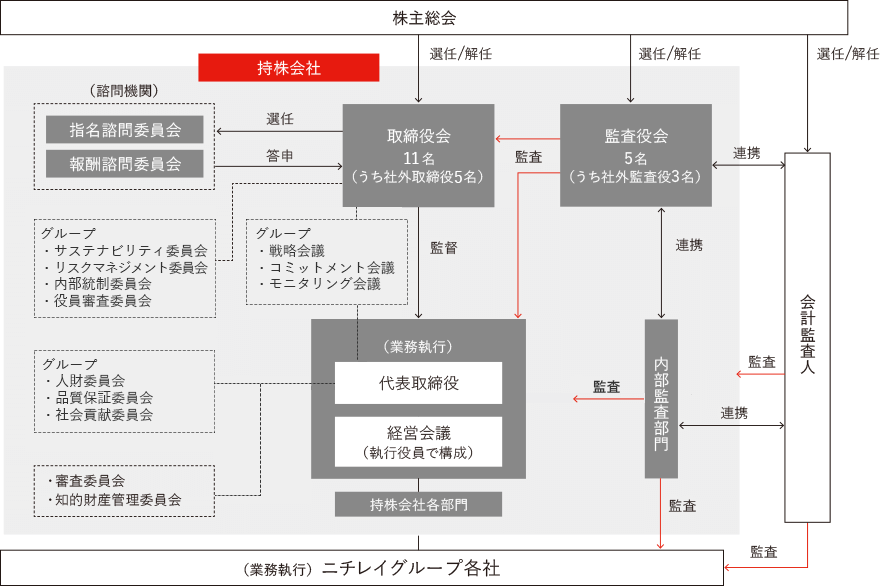

コーポレートガバナンス体制

- 取締役の任期・選出方法

-

取締役の員数を11名以内とし、経営環境の変化に対する機動性を高めるため任期を1年と定めています。取締役の選任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行います。なお、透明性向上と監督機能強化のため、現行取締役11名のうち社外取締役を5名選任しており、毎月1回以上の取締役会を開催しています。

- 監査役制度と監査役会の役割

-

当社は監査役制度を採用しており、監査役5名のうち金融機関経験者1名、法曹界より弁護士1名、行政機関経験者1名の合計3名を社外監査役として選任しています。監査役会は原則月1回開催され、必要に応じて随時開催しています。業務執行に対する監査役の監督機能を充分果たせる仕組みの構築を通じ、監査役の機能を有効に活用しながら、経営に対する監督機能の強化を図っています。

- 独立性を保持した社外取締役・社外監査役の選出

-

社外取締役、社外監査役、その近親者またはそれらが取締役等に就任する会社・団体等と当社の間に利害関係はありません。

- グループ一貫体制での内部監査・監査役監査・会計監査

-

グループ経営に対応した監査を効果的に実行するため、持株会社と基幹4社の監査役は定期的な連絡会議や監査の共同実施などを行なっています。内部監査部門である経営監査部は、業務監査・会計監査を通じて経営活動全般にわたる内部統制状況を検証し助言することで、行動規範やコンプライアンスの徹底、リスクマネジメントに対する意識向上に努めるとともに、生産工場や物流センターなどの施設の状況を監査し、適切な指導・助言を行う設備監査を実施しています。

当社は、会社法に基づく会計監査人および金融商品取引法に基づく会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人により会計監査を受けています。EY新日本有限責任監査法人においては、業務執行社員のローテーションが実施されています。業務執行社員は連続して7会計期間、筆頭業務執行社員は連続して5会計期間を超えて会計監査業務に関与していません。業務執行社員は交代後5会計期間のインターバルを設けることとしております。また、筆頭業務執行社員は再度の関与は行わない運用としております。

- コーポレートガバナンスを有効に機能させる各種委員会の設置

-

当社は、コーポレートガバナンスを有効に機能させるため、取締役会の諮問機関として「指名諮問委員会」、「報酬諮問委員会」、「グループサステナビリティ委員会」、「グループリスクマネジメント委員会」、「グループ内部統制委員会」、「グループ役員審査委員会」を、代表取締役社長の業務執行に資することを目的として「グループ人財委員会」、「グループ品質保証委員会」、「グループ社会貢献委員会」、「経営会議」、「審査委員会」、「知的財産管理委員会」をそれぞれ設置しています。その概要は次のとおりです。

指名諮問委員会 年2回開催するほか必要に応じて委員長が招集 報酬諮問委員会 年2回開催するほか必要に応じて委員長が招集 グループサステナビリティ委員会 年3回開催するほか必要に応じて委員長が招集 グループ人財委員会 年2回開催するほか必要に応じて委員長が招集 グループリスクマネジメント委員会 年2回開催するほか必要に応じて委員長が招集 グループ品質保証委員会 年2回開催するほか必要に応じて委員長が招集 グループ内部統制委員会 年1回開催するほか必要に応じて委員長が招集 グループ役員審査委員会 必要に応じて委員長が招集 グループ社会貢献委員会 年1回開催するほか必要に応じて委員長が招集 経営会議 毎月第3火曜日を除く火曜日定時に開催 審査委員会 必要に応じて委員長が招集 知的財産管理委員会 必要に応じて委員長が招集

- 役員報酬

-

役員報酬等の決定方針

①基本方針

取締役

(社外取締役を除く)- 当社グループの企業経営理念、サステナビリティ基本方針「ニチレイの約束」、ならびに経営戦略に則した職務の遂行を強く促すものとする。

- 長期経営目標を実現するため、グループ重要事項(マテリアリティ)や中期経営計画などにおける具体的な経営目標の達成を強く動機づけるものとする。

- 当社グループの持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能させるため、短期的な成果や職務遂行の状況などに連動する報酬(業績連動賞与)と中長期的な成果や企業価値に連動する報酬(株式報酬)の割合を適切に設定する。

- 当社グループが担う社会的役割や責任の大きさ、食品・物流業界をはじめとした当社グループとビジネスや人財の競合する他社の動向、ならびに経営環境の変化を勘案したうえで、当社の役員にふさわしい処遇とする。

社外取締役 - 独立かつ客観的な立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、基本報酬(固定報酬)のみとする。

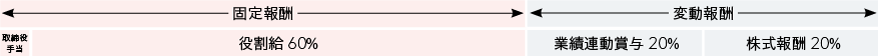

②報酬構成・報酬水準

■取締役(社外取締役を除く)

社外取締役を除く取締役の報酬は、以下に示すとおり、基本報酬(固定報酬)である「役割給」「取締役手当」及び変動報酬である「業績連動賞与」「株式報酬」により構成します。業務執行に係る「役割給:業績連動賞与:株式報酬」の比率は、基準額で社長は「50%:25%:25%」、その他の取締役は 「60%:20%:20%」となるように設定します。報酬水準は、客観的な報酬市場調査データ(食品・物 流業界をはじめとした当社グループとビジネスや人財の競合する企業の報酬水準)等を参考に、当社取締役の職責・員数及び今後の経営環境の変化等を勘案し、第三者機関の意見を取り入れたうえで、適切な金額に設定します。

社外取締役を除く取締役の報酬の割合の目安

報酬構成要素 構成比 目的・概要 基本報酬

(固定報酬)役割給 社長:50%

他:60%業務の執行(職務の遂行)に対する基礎的な報酬

各取締役の役割の大きさに応じて設定取締役手当 定額 経営の意思決定及びその遂行を監督する職責に対する報酬

取締役について一律の金額で設定変動報酬 業績連動賞与 社長:25%

他:20%毎期の財務目標・戦略目標の達成を動機づける報酬

目標達成時に支給する額(基準額)は役割給に対する割合で設定

目標達成度に応じて基準額の0%〜200%の範囲内で金銭を支給株式報酬

(讓渡制限付株式)社長:25%

他:20%長期視点・グループ全体視点並びに株主・投資家視点の経営を促すための報酬

毎期交付する株式の価値(基準額)は役割給に対する割合で設定

毎期、基準額相当の譲渡制限付株式を交付し、退任時に譲渡制限を解除■社外取締役の報酬

社外取締役の報酬は基本報酬(固定報酬)のみとします。基本報酬は、取締役会の一員として全ての社外取締役に一律の金額で支給する「基礎報酬」と、指名諮問委員会または報酬諮問委員会の委員長に対して追加的に支給する「委員長手当」により構成します。報酬水準は、各社外取締役に期待する役割・機能 を果たすために費やす時間・労力並びに客観的な報酬市場調査データ(当社と規模が類似する企業(全産業)の報酬水準)等を勘案したうえで、適切な金額に設定します。

- 取締役会評価の状況

-

当社の取締役会は、その実効性を担保するために、必要に応じて外部専門家の支援を受けながら、取締役会の運営状況等に関する分析・評価を行い、その結果の概要を開示することにしています。2024年度の結果の概要は以下のとおりです。

1.評価の

実施方法- 対象者取締役、監査役(計16名)

- 時 期2025年1月から2月

- 手 法外部専門家に委託してアンケートを実施する第三者関与の自己評価方式

-

(1)アンケート

5段階評価と自由記述式回答 10区分(42項目)

[区分]

① 取締役会の役割・機能/規模・構成

② 取締役会の運営状況

③ 指名諮問委員会の構成・役割/運営状況

④ 報酬諮問委員会の構成・役割/運営状況

⑤ 社外取締役の役割・社外取締役に対する支援体制

⑥ 監査役の役割・監査役に対する期待

⑦ 投資家・株主等との関係

⑧ 当社のガバナンス体制・取締役会の実効性全般

⑨ 取締役会の在りたい姿

⑩ 自己評価

2.評価結果の概要

上記のアンケートを踏まえた外部専門家の所見は次のとおりです。「貴社取締役会は、自由闊達かつ忌憚のない意見交換がなされており、審議の内容及び時間いずれの観点でも十分な議論がなされているうえ、取締役会におけるプレゼンテーションや取締役会資料の改善が進んでいる等、これまでの取締役会実効性評価を踏まえて取締役会での議論をより充実したものとするための取組みが継続的に実施されており、全体として貴社の取締役会の実効性は相当程度確保されているとの肯定的な意見が多く見られた。他方で、各役員からは、取締役会の実効性をより向上させるために考えられる改善点として複数の指摘がなされており、これらの指摘について、今後貴社の取締役会における審議において検討することが考えられる。」

当社取締役会は外部専門家からの評価を真摯に受け止め、指摘または提案を受けた事項についての議論を行い、以下のとおり今後の取締役会の運営に反映することにしました。

(1)モニタリング・モデルを志向した取締役会について

取締役会への付議事項について、経営会議や各事業会社の意思決定機関への権限委譲が適切に進められており、いわゆるモニタリング・モデルを採用している会社における付議事項に近いものになっていると評価する意見が見受けられた一方で、モニタリング・モデルへの移行を進めるという観点から権限委譲をさらに進めるべきであるという意見や、迅速な意思決定の観点から事業会社の決裁権限を拡大する必要があるとの意見も多く見受けられました。

≪今後について≫

1) 現行付議事項の見直し

取締役会の付議基準については、2023年4月1日付けでモニタリング・モデルを志向した改正を行い、一定の効果を得ておりますが、本評価結果を踏まえ、長期戦略に関する議論の時間の確保に向け、付議事項の更なる見直しを進めるべく、どのような事項を経営会議や各事業会社の意思決定機関へ権限委譲すべきかについて、個別具体的に検討することとしました。

2)機関設計の見直し機関設計はコーポレートガバナンス体制の基盤であることを再認識し、経営戦略、事業環境の変化、コーポレートガバナンス・コードの要請、政府の研究会の動き等を踏まえ、指名諮問委員会で進めるサクセッションプランとも関連させながら適切な機関設計の検討を深めることとしました。

また、上記1)の権限委譲を進めるにあたり、会社法に定める一部の事項を除き、取締役会の権限を大幅に執行側に委譲することが可能となる監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社への移行が必要かどうかという視点も踏まえ、検討することとしました。(2)業務執行の適正性を確保するための体制・運用について

海外子会社における不祥事事案に関する意見が大半を占めたほか、海外事業の拡大が課題となっている中で、そのために必要となる人材や組織体制が十分ではないとの意見も多く見受けられました。

≪今後について≫当社においては、グループガバナンス実効性の確保に向け、2025年4月15日付当社取締役会にて決議した次の再発防止策を実行し、定期的にモニタリングを行うことにしました。

① 海外子会社幹部の任用基準の明確化

② 現地子会社におけるガバナンス及び内部統制の強化

③ 基幹会社及び持株会社のマネジメント関与の徹底

④ 監査・モニタリング体制の強化

⑤ 内部通報制度の運用管理の徹底

- コーポレートガバナンス体制図

-

2025年6月25日現在

- コーポレートガバナンス報告書

-

最新のコーポレートガバナンス報告書

2025年6月25日 コーポレートガバナンス報告書PDF(214KB)

- リスク管理体制

-

ニチレイグループは、事業活動を行う上でのさまざまなリスクを、全体的視点から合理的かつ最適な方法で管理し、ニチレイグループの企業価値を最大化するため、代表取締役社長を委員長とするグループリスクマネジメント委員会を設置しています。委員会がグループ全体のリスクの識別・評価を行い、構築したリスクマネジメントサイクルに基づき、当社および各事業会社は自主的に対応するとともに、重要な事項については持株会社の取締役会等への報告のうえ対応を協議します。さらに、内部通報制度(ニチレイ・ホットライン)を導入するとともに、リスクの最小化に努めています。