氷の実験室 水と氷の重さ比べ

氷の重さを考える(1)

もともとニチレイは氷屋さんでした。

氷が大好きなニチレイはこの「氷の実験室」で、みなさんと一緒に「氷」の秘密をじっと見つめ考えていきたいと思います。

雪と氷が大好きなレイちゃんとロジロジくん、氷博士の石井先生と一緒に、氷の不思議に触れてみましょう。

水と氷の重さ比べ

氷は水が凍ったものです。では、同じ体積の水を比べると、どちらが重いでしょう?

やってみよう!

氷は水に沈む?浮かぶ?

氷は水が凍ったものです。では、同じ体積の水を比べると、どちらが重いでしょう?

予想

氷は、水に沈むでしょうか?浮かぶでしょうか?

-

A

氷は水より重いので、沈む

-

B

氷は水より軽いので、浮かぶ

-

C

氷と水は同じ重さなので、入れた場所から浮かびも沈みもしない

- 答えを見る

-

B 氷は水より軽いので、浮かぶ

教えて!氷博士

- 「水に沈む氷」はつくれる?

-

高圧下では、普通の氷の2倍以上の密度の氷も!

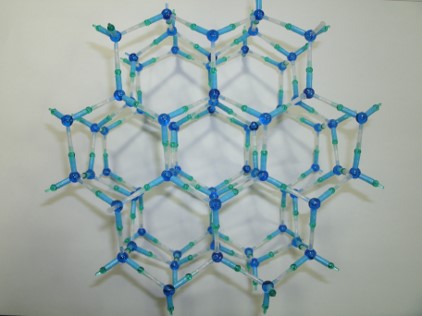

私たちが暮らしている環境下(1気圧)で存在する氷は、水よりも密度が低く、水に浮かびます。しかし、圧力を数千から数万気圧まで高めると、日ごろ見慣れた氷とは構造の違う氷が現れてきます。現在、さまざまな圧力や温度帯で17種類程の氷が見つかっており、発見された順番に氷Ⅱ、氷Ⅲなどと名前が付けられています。

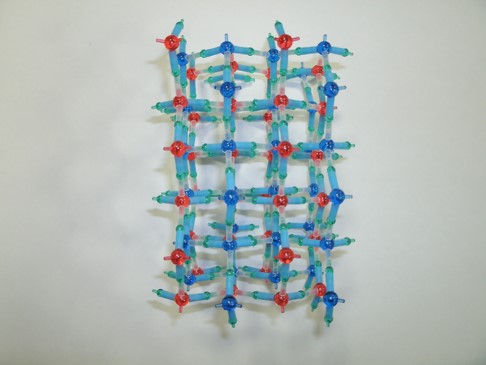

これらの高圧で現れる氷は、通常の氷(氷Ⅰ)よりも密度の高い構造の、水に沈む氷です。例えば、現在見つかっている中で一番重い(密度の高い)氷Ⅹは、氷Ⅰの結晶格子が2つ互いに入り込んだような構造になっていて、重さも氷Ⅰの2倍以上あります。

地球上では自然界には存在しない氷ですが、広い宇宙の中には、氷Ⅰ以外の「水に沈む氷」が自然に存在する星もあるかもしれませんね。

氷Ⅰの構造模型

氷Ⅹの構造模型

※赤の球と青の球はどちらも同じ酸素原子だが、2つの格子が入り込んでいる構造を分かりやすくするために、色分けしている。

この「氷の実験室」は、自由研究など幅広く活用していただきたいと思って作りました。

非営利目的での複製・転載などについてのご要望は、以下からお問い合わせ下さい。

2022年1月24日